2025.04.16

改正建築基準法によって何が変わる?住宅を依頼する人にも影響があります

こんにちは!

ワダハウジングの纐纈です。

一級建築士など多数資格を持っています!

2025年4月1日から改正建築基準法が施行されました。

目次

改正建築基準法とは?

まず、建築基準法とは、建物の敷地や構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めた法律です。

建物の安全性を確保し、国民の生命や健康、財産を守ることが目的になっています。

上記画像は井上書院の基本建築関係法令集です。

私は一級建築士、二級建築士の試験時からこちらを使っています。

ちなみに2000ページぐらいあります。

4月からの改正建築基準法の主な目的は、省エネの促進と構造の安全性検証方法の拡大です。

他にもいろいろ改正されていますが、簡単に説明すると上記の2点がメインと言えます。

その中で、木造の注文住宅や木造住宅のリノベーションを行うのに、もっとも影響が大きいのが4号特例というものの廃止です。

構造計算のルールにも変更があったので、設計や施工に少なからず影響があります。

しかし、この法改正は耐震性の向上と省エネにつながるのでプラス面が大きいと感じています。

木造住宅の確認申請はどう変わる?

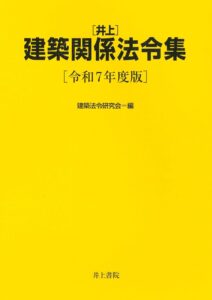

木造住宅だけでなく鉄骨住宅や店舗など10㎡以上(おおよそ6畳以上)の大きさの建物を建てる際には確認申請というものを、市役所や確認審査機関に確認申請書を提出します。

確認申請書で建築基準法という法律に沿って建てられているかを確認します。

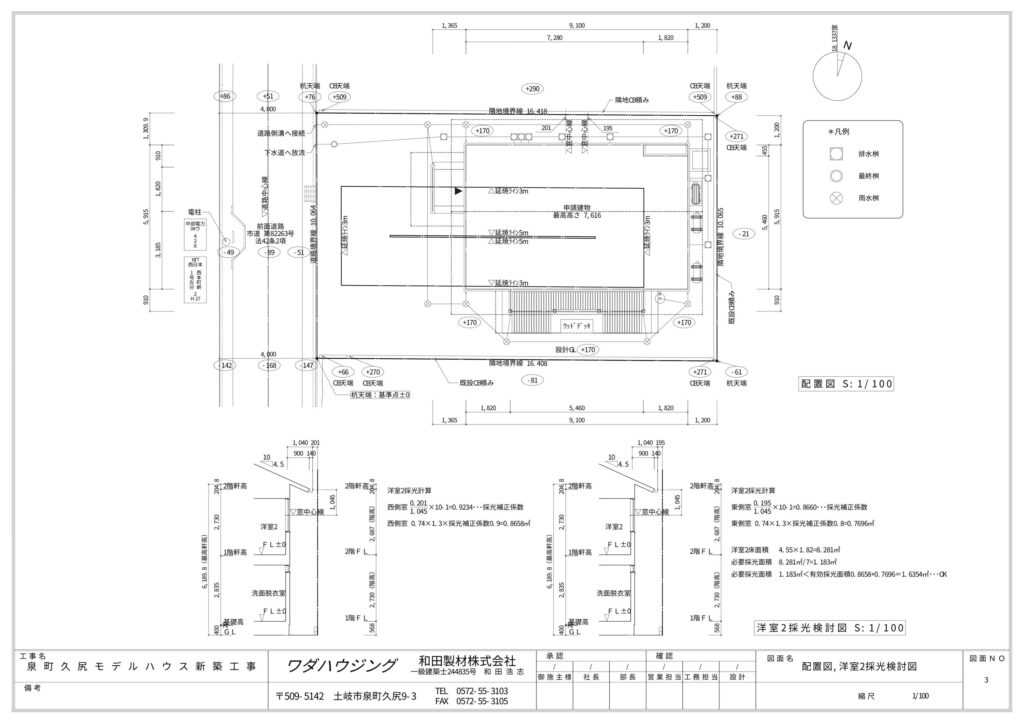

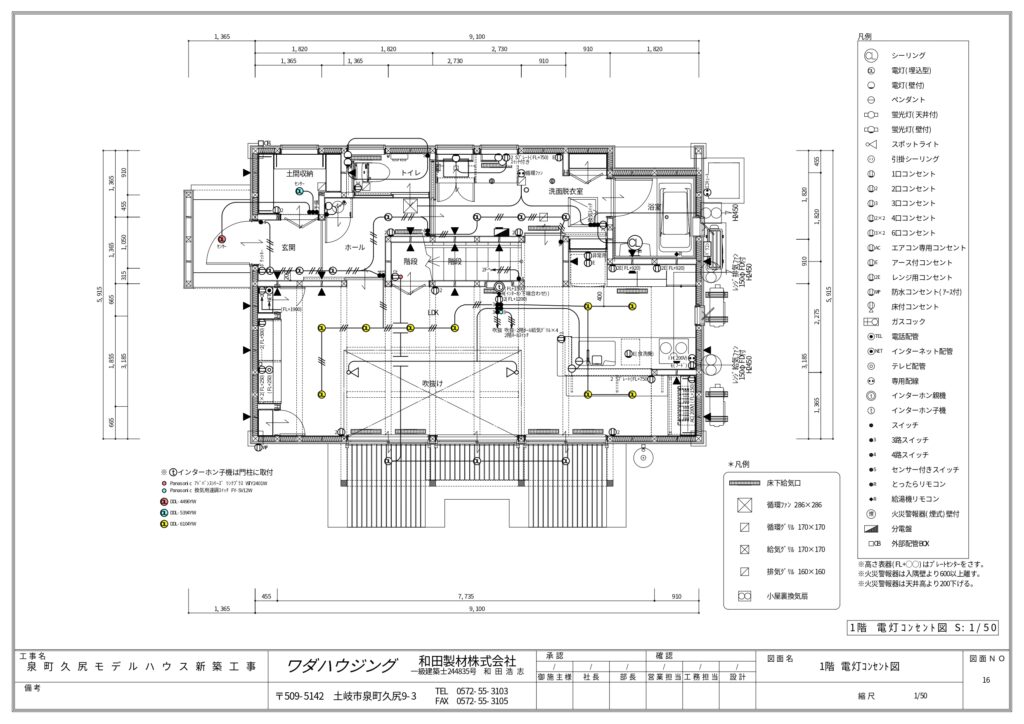

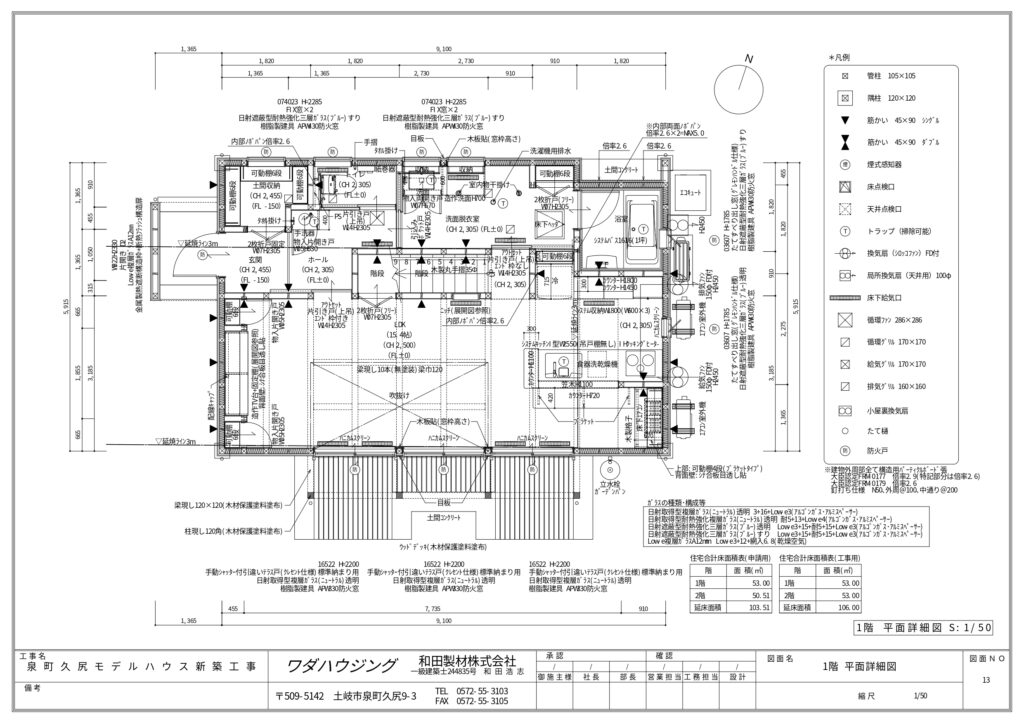

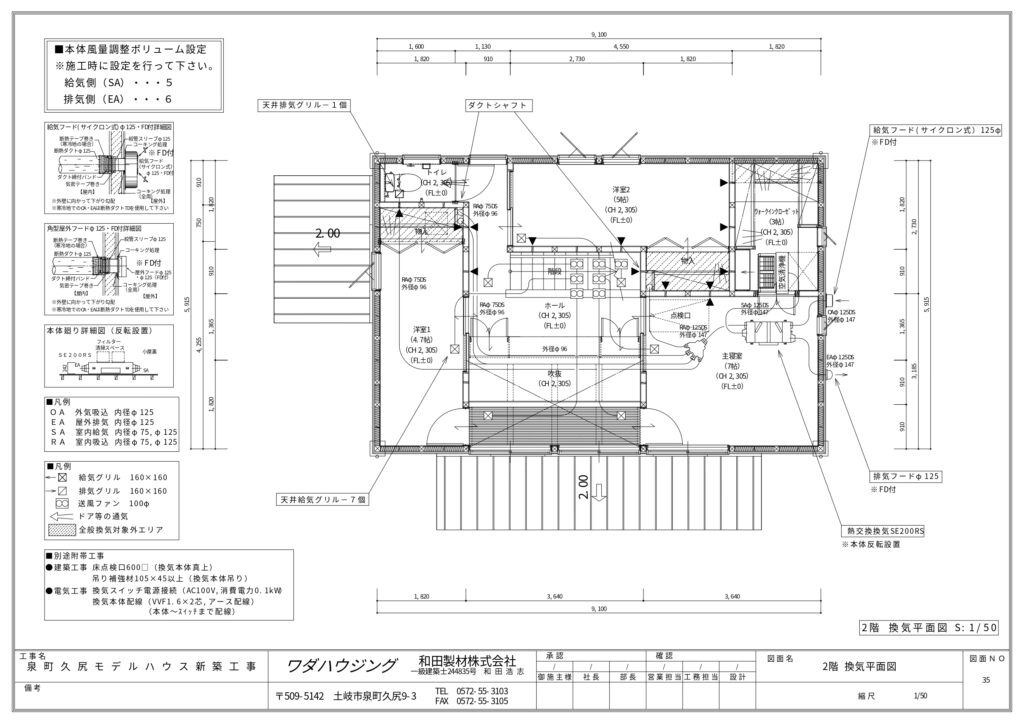

添付した書類のようなものに記入して提出をします。

冒頭で書いた4号特例の廃止により、木造の建築物の区分が変わりました。

簡単に言うと住宅の場合、今までは「平屋・2階建て」と「3階建て」で区分が違っていました。

今回の改正で「平屋」と「2階建て・3階建て」という区分に変更になりました。

※正確には建てる面積でも区分は分かれるのですが、ちょっと難しいので割愛します。

区分が変わることで、確認申請書を提出するときの書類と図面の量が変わってきます。

確認申請時に記載するべき項目が増えて、別途で省エネ適合判定を取得したりするなど、設計者や工務店、ハウスメーカーが行うべきことが増えます。

みなさんへの影響は、平屋と2階建て以上で確認申請の費用が変わってしまうことです。

まず始めに、市や審査機関の手数料が変わり、費用が高くなりました。

その他では、作成図面が増えることで、平屋と2階建て以上で確認申請の費用を変えている工務店や設計者もいます。

法改正により、みなさんが住宅を建てる時の費用が高くなってしまったのはマイナスです。

その分、しっかりと検査してくれるという安心感はありますが…

平屋は今までと変わらない?

平屋は延床面積200㎡以下は、今まで通りの確認申請になり、構造計算書の提出は必要ありません。

構造計算書を提出しなくていいからと言って、構造計算をしないのはもってのほかですが…

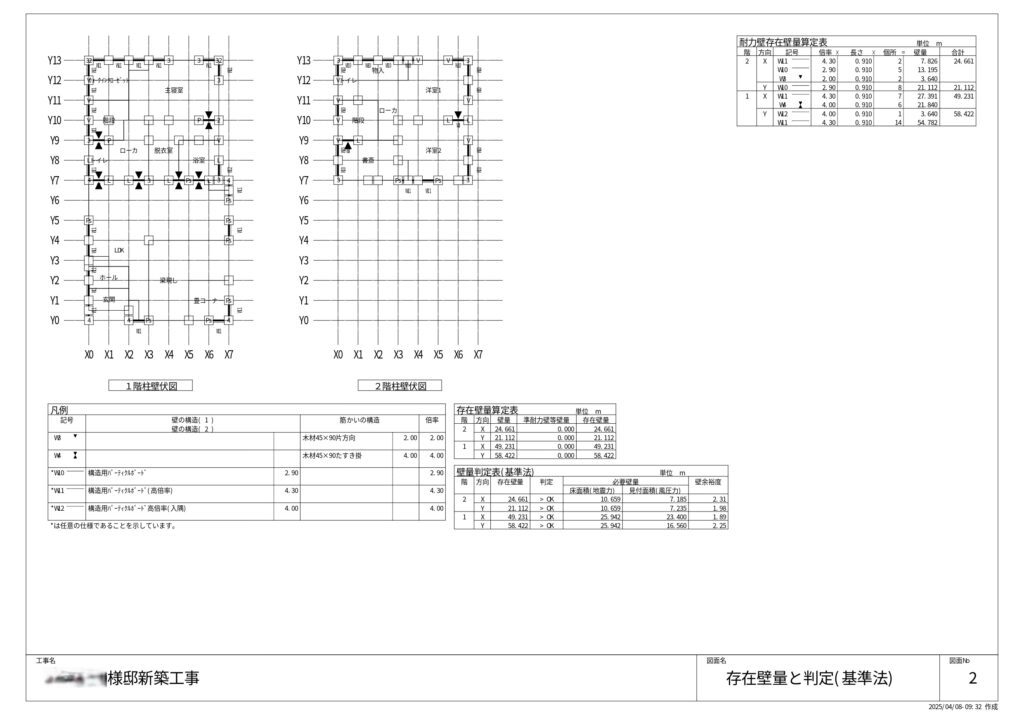

仕様規定という最低基準の法律に適合させることは当たり前ですし、壁量の確保という建築基準法の項目で壁量計算もしないといけません。

更に、この壁量計算をしている場合は、改正された建築基準法の仕様規定を満たさないといけないので、新しい仕様で計算をしてもらうことが大切です。

あくまで提出を省略可できるだけで、計算をしなくてよいわけではありません。

許容応力度計算が必要な住宅が増えた?

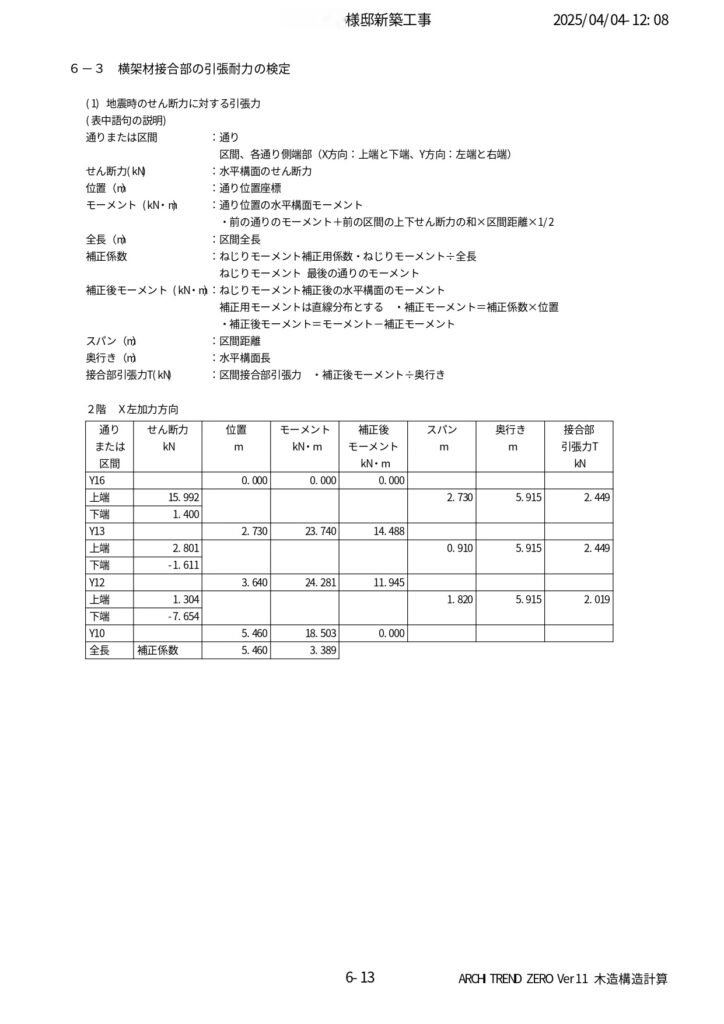

今回の改正により、住宅規模の範囲では一番難しい構造計算の「許容応力度計算」を行う範囲が増えました。

今までは、500㎡を超えるか、高さが13mを超えるものか、軒の高さが9mを超えるものでした。

今回の改正で、300㎡を超えるか、高さが16mを超えるかに変更になりました。

しかし、一般の住宅で300㎡というと90.75坪になるので、なかなかそんな大豪邸はみられません。

高さが16mも屋根の一番高い部分のことを指しますが、一つの階の高さが3mで計算した場合、5階建て屋根の勾配が3寸以上でやっと超えるぐらいです。

なので、一般的な住宅では、剛性率の確認から壁量充足率の確認など割と簡単な計算で対応ができます。

そうは言っても許容応力度計算をしておく方が安全です。

許容応力度計算は、住宅に作用する荷重(重さ)が主要な構造部(柱や梁)などの各部材に生じさせる応力を算定して、それが許容応力度(地震力、耐風力など)を超えないか確認をしているので、信用度が格段に違います。

許容応力度計算は法改正で変わった?

許容応力度計算も法改正で変わりました。

法改正前は許容応力度計算で、十分検討していても別途で壁量計算を行う必要がありましたが、今回の法改正で許容応力度計算だけで完結できるようになりました。

ただし、壁倍率という壁の強さを表す倍率が7を超えないことが、壁量計算をしなくてもよい条件になります。

とはいっても許容応力度計算を行うと、壁量計算で必要な壁の量よりも多くの耐力壁(地震や台風に耐える壁)が必要になるので、必然的にクリアしてしまいます。

壁量計算をした図面を作成する手間が減るぐらいです。

壁量計算の方法は変わる?

住宅などは小規模建築物と呼ばれています。

この小規模建築物のうち、木造の小規模建築物は構造の基準が見直しされました。

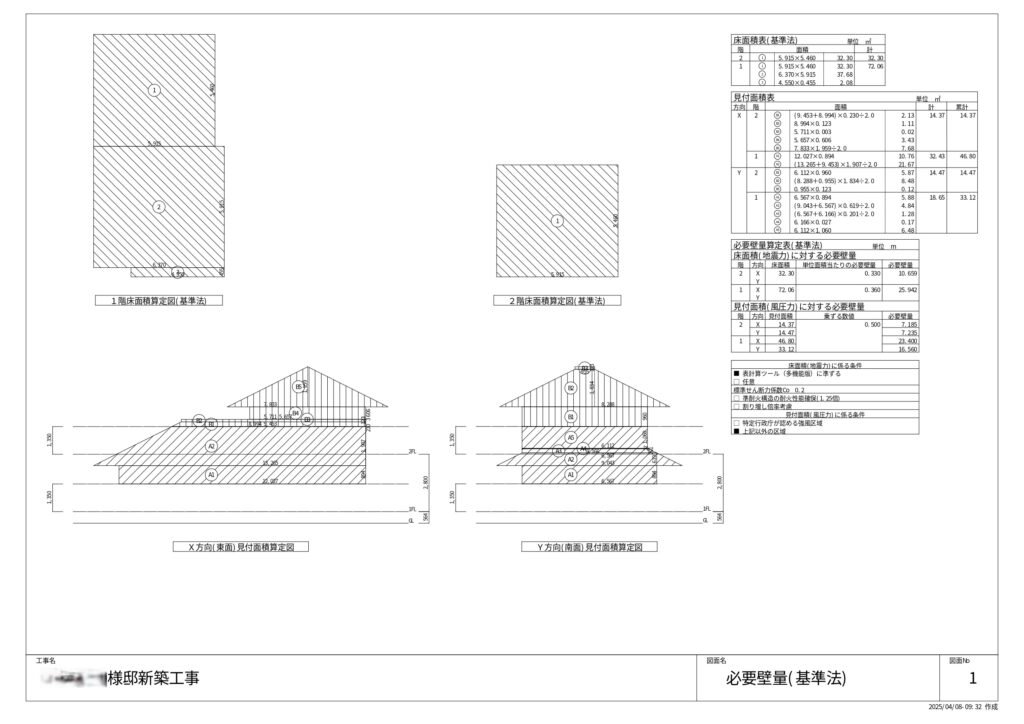

2階建て以下、高さ16m以下、延べ床面積300㎡以下のすべてに該当すると新たな基準の壁量計算をしないといけません。

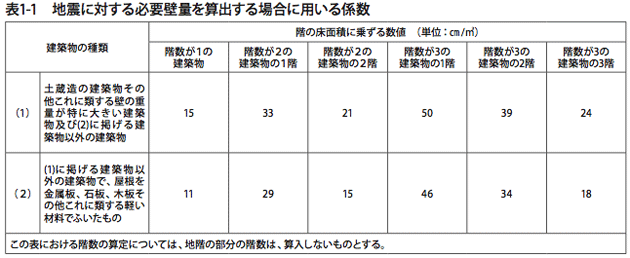

改正前は仕様規定という建築基準法に載っている規定で計算をして、地震や台風の力に対して必要な壁量を表から選択をしていました。

選択肢も少なく、重い屋根と軽い屋根に分かれ、平屋から3階建てで、どの階を計算するかという6パターンでした。

近年は太陽光パネルを載せたり、ペアガラスやトリプルガラスなど窓も重くなったり、階高の高い住宅など増えたことで、法改正で実状に近い計算方法になったという事です。

そもそも許容応力度計算をしていれば、太陽光や窓の重さも考慮できますし、階高により耐力の低減なども計算できるのですが…

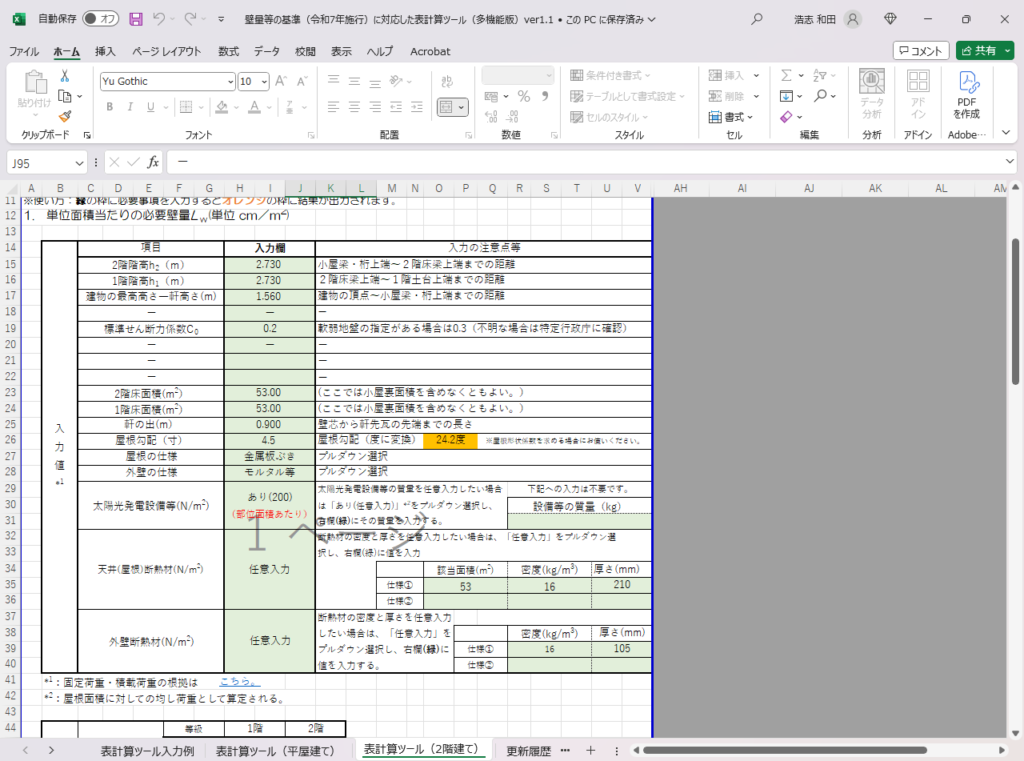

法改正後の、壁量計算の方法は仕様規定の「早見表」か「表計算ツール」を使うか構造計算で安全性を確かめるかになります。

上記画像はExcelの表計算ツールです。

工務店側は簡単な仕様規定を使うところもあると思いますが、おススメは当然、構造計算です。

柱のサイズはどう変わる?

柱のサイズを計算するのも屋根に応じて3パターン×柱の間隔や階数に応じて4パターンの12パターンから選択するだけでした。

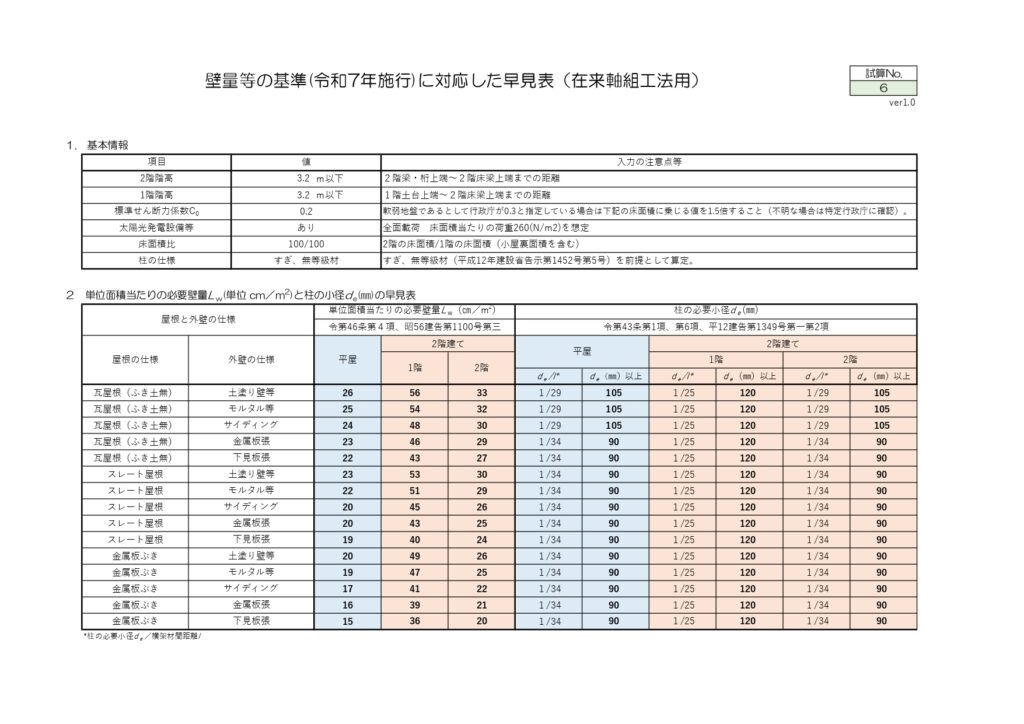

こちらも法改正によりバリエーションが増えます。

柱のサイズも、壁量計算と同じで仕様規定の「早見表」か「表計算ツール」を使うか構造計算で安全性を確かめるかになります。

上記画像が早見表になります。

階の高さや、屋根、壁の種類、階数などに応じて選択するだけです。

ここでもおススメはやはり構造計算です。

耐力壁はどう変わった?

住宅が地震や台風などに耐える為には耐力壁が必要になります。

具体的には筋交いを入れた壁や、構造用合板などを貼った壁が耐力壁となります。

こちらも法改正によって、より耐力がある壁が使えるようになりました。

より耐力がある壁を使うことで、その住宅に必要な耐力壁の量を減らすことができます。

壁の量が減らせると窓の幅や間取りなど自由度が増えます。

その一方で、強い耐力がある壁を使うことで、基礎の負担が増えたり、より強い金物で補強したりと別の部分にしわ寄せが来ることもあります。

設計がしやすくなった分、構造のバランスをしっかり考えないといけません。

耐力壁と認められなかった壁も壁量にできる?

今までは、窓の上や窓下の壁、土台~梁や梁~梁に固定されていない筋交いや構造用合板などの耐力壁は耐力壁と認められていませんでした。

正確には、品確法の計算や許容応力度計算では「準耐力壁」として認められていたのですが、壁量計算でも認められるようになりました。

ただし、準耐力壁は壁の量が少なく、耐力が小さい場合が多いです。

私が許容応力度計算をするとき準耐力壁は、地震や台風時の余剰の耐力となるように、計算に含めないようにして、耐震等級3と耐風等級2を確保するようにしています。

更にいうと、準耐力壁がその住宅に必要な壁量の1/2以上になると、準耐力壁となる柱の安全性の検証が必要になり、柱のサイズが大きくなることも考えられます。

準耐力壁に頼らない方がおススメです。

あくまで地震時や台風時の余力として計算に加えないようにしてもらってください。

筋交いの入る壁の高さに新たな基準?

改正前の壁量計算では、どれだけ壁が高くても筋交いを入れておけば耐力壁になりました。

許容応力度計算では、壁の高さによって筋交いの耐力に低減係数を掛けて、実際の耐力とするのですが、法改正で壁量計算でも適用されるようになりました。

改正後は階の高さが3.2mを超えると低減係数を掛けないといけなくなります。

この改正は本来の筋交いの力を発揮する為に、素晴らしい改正だと思いますし、その他にもメリットあると思います。

階高が高いと天井が高く出来るメリットはありますが、階段の段数が増えるデメリットもあります。

住宅の場合、建築基準法で階段1段の高さを「23cm以下」と定められています。

3.2mで23cm以下だと14段になりますが、23cmは急だと感じます。

20~21cmぐらいが登りやすいのですが、そうすると15~16段になり、その分階段スペースを広くとらないといけなくなります。

話が逸れましたが、この改正は階高の抑制にもつながり、材料費も抑えられるのでメリットが多いと個人的に思っています。

2階建ての木造住宅の工事はどう変わる?

2階建ての木造住宅は、今までのように簡単な手続きで工事が行えなくなります。

今までは

①建築確認用の図面作成

②確認申請の提出

③確認済証の発行(7日以内)

④工事スタートと工事用図面作成

⑤完成後に完了検査申請

⑥完了検査

でした。

今後は

①建築確認用の図面と工事用図面の作成

②都道県知事などに構造、所管行政庁などに省エネ適合の提出

③確認申請の提出

④確認済証の発行(35日以内)

⑤工事スタート(工事は工事用図面通りに行う)

⑥完成後に完了検査申請

⑦完了検査

になります。

※②は平屋で200㎡を超えなければ省略されます。

この中でみなさんに係わるのが、①と④と⑤になります。

①は確認申請時に工事用の図面をつける必要があり、図面作成の日数がかかります。

④は工事スタートするまでに日数がかかるので、自ずと完成までも時間がかかります。

⑤は工事中の変更がしづらくなったと言えます。

建築確認に必要な図面や記載事項が増える

法改正により、審査項目が増え事前に図面を用意しておくことになりました。

確認申請を提出する前に、設計を細部まで決めておく必要があります。

弊社はあまり行いませんが、電気設備などは工事中に決めながら図面を作成する工務店やハウスメーカーもありますが、これが出来なくなります。

正確には出来ないことはないのですが、確認申請用にも図面を作成しておかないといけないので、2回図面を作成することになるので、費用負担があるかもしれません。

確認申請後の変更は内容により変更申請が必要

今までは、確認申請に記載していない内容は工事中に変更しても変更申請は必要ありませんでした。

確認申請に記載してある内容は、さすがに変更申請が必要ですが…

法改正で審査項目が増え、審査対象の部分が工事中に変更になった場合、変更申請が必要になります。

軽微な変更として認められる場合、変更申請は必要ありませんが、建築基準法規則3条の2第1項各号に該当しなくてはいけません。

確認申請には手数料がかかります。

変更申請も当然ですが手数料がかかります。

場合によっては、図面作成費用も必要になるかもしれません。

構造や省エネに係わる変更ですと、変更申請とは別に都道県知事などに構造、所管行政庁などに省エネ適合の再提出でさらに費用がかさむことになります。

変更申請を行わずに完成させてしまうと、完了検査時に変更箇所を指摘されて、検査済証が発行されないことになります。

設計期間と審査期間が余計にかかる

申請する図面に記載するべきことが増えるので、当然ですが図面作成に時間がかかります。

審査図面と審査項目が増えたことで、今まで7日以内に発行されていた確認済証が、35日以内に伸びています。

審査費用も高くなったのでみなさまの負担が大きくなります。

完成して住宅に入居したい日が決まっているようでしたら、なるべく早く動かれた方がいいでしょう。

検査済証がないと住宅を使用できない?

今までは一般的な木造住宅では、完了検査をして発行される検査済証がなくても使い始める例がありましたが、法改正で検査済証が発行されるまで使用の制限がされるようになりました。

弊社では行ったことはありませんが、完了検査前に住宅を引き渡すことができません。

図面に相違がないように完成させて、完了検査を受けて検査済証を必ず手にしてください。

まとめ

2025年4月1日の法改正は、私達住宅を建てる側だけでなく、住宅を依頼する側であるみなさんにも影響があります。

耐震性と省エネ性の向上につながる大きなメリットもあれば、費用負担や工事着工までのスケジュール遅れなどデメリットもあります。

これは法律で決まってしまった事なので、どうしようもありませんが、変更申請などで余分な費用が発生しないように注意して少しでも費用負担を減らして住宅を建ててください。

ワダハウジング和田製材株式会社

・一級建築士

・一級建築施工管理技士

・省エネ建築診断士(エキスパート)

・住宅外皮マイスター

・一般社団法人みんなの住宅研究所会員(会員番号:200019)

・既存住宅状況調査技術者

・JBN省令準耐火構造資格者

纐纈和正